2012年10月29日

山ぶどう

下処理

さっと水洗いをしゴミなどを取り除く

ブドウの房を枝からはずす

ブドウの粒についている小さな枝もきれいにはずす

料理

シロップ&ジュース

山ブドウ量を計り、同量のグラニュー糖又は氷砂糖を用意

果実酒を作るときのビンなどを使用して作る

先に水洗いした山ブドウをビンに入れその上から同量砂糖を入れる。

この状態でそのまま放置するが、時々ビンを振り砂糖を馴染ませる。

自然と砂糖に山ブドウの汁が溶け出す。2.3日でシロップが出来る

出来たシロップはこして山ブドウとシロップに分ける。

シロップは水で割りジュースにもなる。

先日次のようなごiご意見をいただきました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

gazaniさんのご意見

本日に息子と八甲田山系のドライブ中に山ブドウを採りました。 本当は、マイタケやボリボリを狙っていたのですが女房の貧血の薬を確保すべく

猿のごとく木に登って8kgほどの収穫でしたが・・ 、 みなさんのupを見ると結構手間がかかるようですね。

発酵させたり、焼酎に漬けたり、どれが一番よいのかなぁ~、と悩んでいます。 萎びるまえに 貧血予防薬を作りたいのですが ご教授願います。

hidekoの意見 シロップかジュースあたりが一番簡単で飲みやすいのでは無いでしょか

たまさんのご意見

やまぶどう。ひでこさんのレシピにて、シロップを作った。なんだか懐かしいような味だなあ。おいしー子供たちにも好評。微炭酸のペリエのノーマルで飲むとなかなか美味い。一度おためしあれ 。シロップってあれ熱くわえないでどのくらい持つのかしら。??????

hidekoの意見 シロップはどのくらい持つのでしょうか?に答えて。

味が変わるのかなぁ(変わったことが無いのでわかりません)

私は常時冷蔵庫で保存していますが1年くらい大丈夫じゃなぃでしょうか

昨年のものでも飲んでいます。

雑菌が入らないと・・今まで味が変わったり、カビが生えたなどの経験はありません。賞味期限はわかりません自分の舌で確認して自己責任でお願いします。無責任でごめんなさい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ジャム 上記シロップで濾した後の山ブドウを使って作る。

山ブドウをざるなどで濾す。(種皮をここで取り除く)

山ブドウを底の平らな鍋に入れて煮詰める。甘みは好みで砂糖を足す。

弱火でゆっくり木部らで混ぜながら底が見えるようになるまで煮詰める

冷えるともっと固まるので少しゆるいくらいでも大丈夫。

ビンなどに入れて保存

ゼリー

果実酒の二度目三度目を使って作る

鍋に果実酒を入れ好みの量の砂糖を溶かす。

水などは一滴も入れず適量のゼラチンで固め冷蔵庫で冷やす。

<山ぶどうのシャーベット>

雪解けは進んだけれど春はまだまだの様

今日はやまぶどうのシャーベットでも紹介しようと思います。

2~3日前に山ぶどう酒の瓶がからになった。

自家製のぶどう酒なので空いた瓶には山ぶどうがぎっしり詰まっている。

このぶどうを捨てるのはもったいない。そこで考えたのがシャーベット。

これがなかなかの物で子供には無理だが乙な味である。

昨年は山ぶどうが不作で果実酒の作り方は紹介出来なっかたが

手持ちのワインでもジュースでも代用が出来ますので試してみて下さい。

今回はあくまでも山菜日誌ですので山ぶどうの作り方で説明します。

作り方

飲み干した山ぶどうののこりで作ります。

1、さらしを袋に縫う。そこに飲み干した後の山ぶどうを入れて汁を絞る。

2、材料

山ぶどう絞り汁 カップ 2 (他の物で代用しても良い。)

砂糖 240G

卵白 1個分

3、鍋に砂糖山ぶどうの絞り汁を入れてシロップを作り冷やす。

4、3を金属性の流し箱に入れて冷やす。冷凍庫

5、2~3時間で半分氷ったらホークなどでかき混ぜ又氷らせる

これを2~3回繰り返す。

6、最後に十分に泡たてた卵白と混ぜ合わせもう一度氷らせる。

7、スプーンなどでひっかいてとり戴く。

8、冷凍庫で保存

やまぶどうの果実酒

沢山の方からご意見を頂いていたのですが

我が家のやまぶどうの果実酒の作り方の掲載を削除いたしました。

「酒税法に触れるんじゃありませんか 」 のご意見に従うこととしました。

*******保存*******

ジャムなどにして圧をかけてビン詰めにする

果実酒は長く置くと酸っぱくなるので早めに飲みきる

2012年10月23日

ツチスギタケ

ツチスギタケ

「 下処理の仕方 」

きのこのゴミを取り、流水で洗い、石づきを切り落とす。

きれいに洗った後たっぷりのお湯にひとつまみの塩を入れてさっと湯がく3分くらいと思う。

下処理済み

「 保存 」

湯がいた後冷凍保存

沢山の時は小分けしてジップロックなどに入れ冷凍する

「 今日の料理 」

みそ汁の具

麺類の具

鍋料理の具に比較的合う

ツチスギタケとくるみの佃煮

下処理したツチスギタケにみりん、醤油、お酒、白だしで好みの味にした後くるみを入れて佃煮にしました。

中々歯ごたえがあり美味しく出来ました。

「 下処理の仕方 」

きのこのゴミを取り、流水で洗い、石づきを切り落とす。

きれいに洗った後たっぷりのお湯にひとつまみの塩を入れてさっと湯がく3分くらいと思う。

下処理済み

「 保存 」

湯がいた後冷凍保存

沢山の時は小分けしてジップロックなどに入れ冷凍する

「 今日の料理 」

みそ汁の具

麺類の具

鍋料理の具に比較的合う

ツチスギタケとくるみの佃煮

下処理したツチスギタケにみりん、醤油、お酒、白だしで好みの味にした後くるみを入れて佃煮にしました。

中々歯ごたえがあり美味しく出来ました。

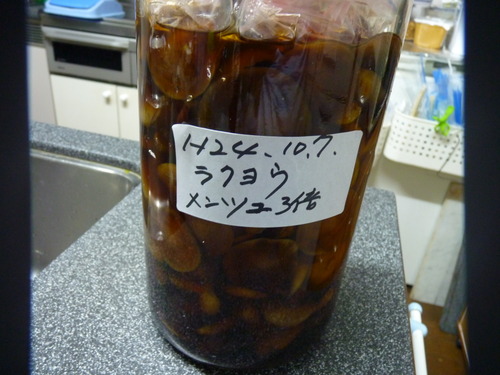

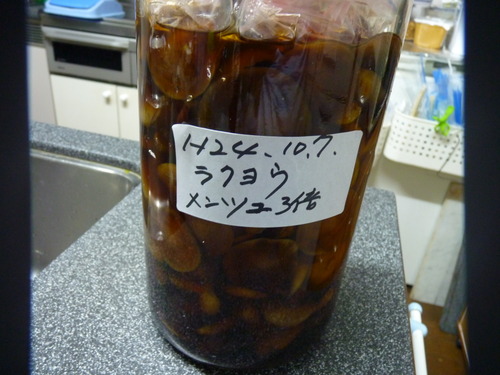

2012年10月08日

らくようきのこのめんつゆ漬け②

らくようきのこのめんつゆ漬け

ことしもやっと涼しくなりラクヨウキノコが出始めた。

夏に暑い日が続いたためか今年はラクヨウのでが良いようである。

この土日にキノコ採りに出掛けて収穫してきた。

作り方

1、汚れているキノコをさっと洗い石づきをとり沸騰したお湯の中に入れて湯がく

2、ゆで時間はキノコの傘が少々むくれてきたらざるに移す

3、ざるとボールでキノコについていたごみをきれいに流し水をきって置く

4、きのこを保存瓶移しめんつゆ(3倍希釈用)を沸騰させてから瓶に流し入れる。

5、好みでタカのツメ、または少々辛めにしたい時は醤油を足す。

6、冷蔵庫保管では結構長く食べられるが常温保管は早めに食べきること。

ことしもやっと涼しくなりラクヨウキノコが出始めた。

夏に暑い日が続いたためか今年はラクヨウのでが良いようである。

この土日にキノコ採りに出掛けて収穫してきた。

作り方

1、汚れているキノコをさっと洗い石づきをとり沸騰したお湯の中に入れて湯がく

2、ゆで時間はキノコの傘が少々むくれてきたらざるに移す

3、ざるとボールでキノコについていたごみをきれいに流し水をきって置く

4、きのこを保存瓶移しめんつゆ(3倍希釈用)を沸騰させてから瓶に流し入れる。

5、好みでタカのツメ、または少々辛めにしたい時は醤油を足す。

6、冷蔵庫保管では結構長く食べられるが常温保管は早めに食べきること。

タグ :ラクヨウ

2012年10月05日

くるみ

先日キノコと一緒に収穫してきたくるみ

表/面を腐らすために水につけておいたもののきれいに皮をむいた。

くるみの皮の剥き方の参考に成るページを見つけたのでのぞいてみてください。

http://allabout.co.jp/gm/gc/388016/

表/面を腐らすために水につけておいたもののきれいに皮をむいた。

くるみの皮の剥き方の参考に成るページを見つけたのでのぞいてみてください。

http://allabout.co.jp/gm/gc/388016/

2012年10月02日

まつたけ

「 下処理の仕方 」

きのこのゴミを拭き取るか、流水で洗い水切りをする。

石づきをそぎ取る。黒い皮は指先でむき採る。

「 今日の料理 」マツタケの素焼き

材料

マツタケ レモン 又すだち

作り方

1.松茸はふきんで汚れを落とし石づき部分を切り落とす。

2.オーブンで遠火で焼く

3.レモンかすだち、醤油をかけて熱いうちにいただく。

特製松茸ご飯

材料

米2カップ 餅米2カップ だし 酒 みりん 醤油 塩

松茸4本(適宜) にんじん少々 鶏肉ささみ4本 生ウニ一箱(蒸しウニならもっと良い) 銀杏缶詰 二缶

作り方

1.松茸は短冊に切る。にんじん、ささみは細かく切る

2.鍋にだし4カップを入れ松茸とささみにんじんを煮る。

3.酒 醤油で みりんで味付けをする。やや薄味にする。

4.一煮立ちしたら火を止め、汁と具をざるで分ける。

5.炊飯器に米と餅米を入れ、4カップの煮汁を入れる。足りない分はだし又は水を入れる。

6.塩小さじ1杯を入れ味を調え米の上に煮た具とウニ、銀杏を乗せて普通に炊く。

松茸ご飯

材料

米3カップ 餅米1カップ だし 油揚げ(小)2枚 酒 みりん 醤油 塩

作り方

1.松茸は短冊に切る。油揚げは細かく切る

2.鍋にだし4カップを入れ松茸と油揚げを煮る。

3.酒 醤油で みりんで味付けをする。かなり薄味にする。

4.一煮立ちしたら火を止め、汁と具をざるなどで分ける。

5.炊飯器に米と餅米を入れ、4カップの煮汁を入れる。足りない分はだし又は水を入れる。

6.塩小さじ1杯を入れ味を調え米の上に具を乗せて普通に炊く。

7.今回はゴボウとニンジンの千切りと蒸しウニを入れた。(その時その時で入れるものが違ったりする。)

すき焼きの具 すき焼きに入れると肉より先になくなってします。

我が家では沢山採れた時の幸せな舌ずつみ

冷凍保存 ・ ラップに薄く切った松茸を並べてラップに包み冷凍

・小さいときはそのままラップに包み冷凍 一シーズン位は大丈夫

解凍は室温で包丁が通る位になったら調理する。